何德淵

給學生上課之餘,我會推薦幾本課外讀物. Dr. Lisa Sanders 是我很喜歡的醫師作家之一, 她有一本暢銷書,Diagnosis, 用非常淺顯的語言來描述日常中的疑難雜症,值得大家一讀. 譬如說這一篇報導中她說有一個中年婦女身體很健康可是忽然間爬坡上下樓梯無力,做了非常非常多的測試也找不到原因. Dr Sanders 靜下心來檢查原因,發現她跟所有的醫生患了同樣的毛病,就是對於一個case , 有了先入為主的假定( 06/07/2023 NY times, Her Symptoms Suggested Long Covid. But Was That Too Obvious?), 因此影響了她後來做正確的判斷 (cloud judgement), 這點實在跟 (我) 大半輩子都在bench上做 實驗的科學家一模一樣 ! Dr Sanders 雖然長年在Yale Medical Sch 教書,但是她大學的major是英文系, 難怪她有這麼深厚的文學修養. 我想大家會同意,科技讓大家競爭的起點越來越接近, 但是, 人文教育; 才是每個人最需要學會的基本知識 吧.

台灣這幾年的醫學 (人文 ) 教育也有了長足的進步,不少醫五/醫六的學生,都有短期到國外學習的經驗. 國防醫學院本來在2019 Covid 爆發前,要送三個學生到我的實驗室, 可惜被疫情打亂,最終未能成行 ! In God we trust, all others bring your own DNA data ! 愛滋病在1980年剛發現的時候,Russia全國上下都不知所措,當時一個人的平均工資每月$10美金. 但是要檢測HIV就要花30美金. 1990-2003, NIH 在花了30 億美元做Human Genome Project DNA (我們每個人有37 億DNA nuclear base pairs) 定序, 經過將近20年的努力,科學家們終於完成了整個人類基因組的測序解碼,由此發現了多種頑症和生命規律的根源— 基因 (Gene) . 我們現在只要3小時就可以完成個人genome 的定序(費用大概 700 美元).

除了美國之外,其他國家主事者同樣有遠見. 英國雖說是老大帝國了,這幾年自從脫歐後,財政情況不佳,能源費用高漲,通膨的速率驚人. 2023 年毅然決定 啓動新世紀的genomics 計劃,獨步全球 : (A) Our Future Health Project, 把全國5百萬志願國民DNA sequencing, 把profile 聯結到個人health data 及life style data 來improve health ( not just depend on medicine). For example, 現在大多數的醫療數據,都是依據人口平均值計算。所以在英國,五十歲以上的女性,每三年可進行一次免費的乳癌篩檢。美國則是建議五十至七十四歲女性,每兩年進行一次乳房X光攝影。這種篩檢,是依據蒐集而來的人口資料所推測出的需求。但如果我們能知道,哪些人天生罹患某些疾病的機率比較高,會如何呢?(B) National Genome Program , 把全國所有10萬個新生兒全部DNA 定序( 從小就可偵測出長大以後會発生的疾病(cancer, 心臟病,及糖尿病, 精神疾病⋯⋯)令人讚賞 !

大家可別忘了,1953年解出人類生命密碼(Waston & Crick) 及解決蛋白貭 (胰島素) amino acid sequence ,及後來DNA sequencing ( Dr. Frederick Sanger, 二度得到Nobel ! ) 都是在英國做的. 2022年, 英國國家醫療服務體系(NHS), 允許Libmeldy (world’s most expensive drug , price USD 3.36 million, most expensive drug in the world ! ) ,用於治療由基因突變導致的罕見遺傳性病-異染性腦白質營養不良(MLD)兒童. 我們美國也在2019 由哈佛醫學院的游維文醫師 (Timothy Yu , Shooting for the moon: From diagnosis to custom drug, in one year) 為患有貝敦氏的小女孩Mila, 打造史上首個遺傳疾病客製化藥物,開始個體化基因醫療新時代.

回顧現代醫學在過去兩百年來,都在努力破解人體的奧祕。Robert Hooke (虎克) 於 1665年發現 Cell, 以基督教僧侶居住、冥想的小格狀房間命名。 主張所有有生命的有機體,都是由細胞組成的細胞學說,是於1839年推出的. 中世紀的時候醫生是從你的尿液中判斷你的疾病.

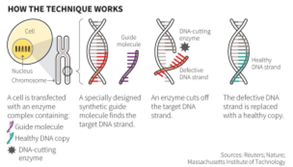

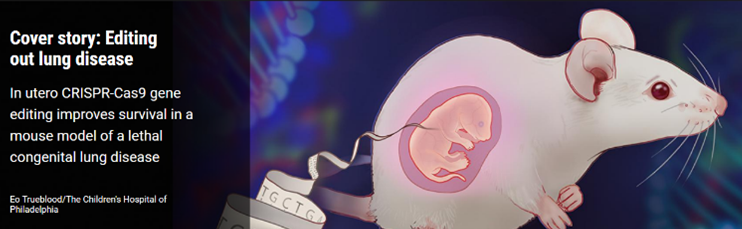

2012年橫空出世的基因剪刀CRISPR (clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats) 基因編輯 (Gene editing) 技術可以(somewhat 準確) 且有效地 修改人體DNA,根治基因突變引發的疾病, 改寫人類的生命密碼: 這個技術徹底改變了分子生命科學,為育種帶來了新機會、有助於創新的癌症療法、並使治癒遺傳性疾病的夢想成真。 2020 年 鼠媽媽肚子裡的小baby 有先天性的基因突變引起的畸型,用CRISPR解決了這個問題. FDA 在2021年核准用CRISPR來修飾人類遺傳基因 clinical trial ,以便改正sickle cell anemia (鐮狀細胞性貧血) 疾病. 05/2023 全美最頂尖的Boston Children Hospital 兒童醫院,動brain surgery 把還在媽媽子宮中的little baby girl ( 腦中𠕇14 公分 的pocket, 影響血流及心臟…Galen malformation) 拿掉,讓她出生時是健康寶寶 !

Of course, with genomic data, 倘若一位懷孕的女性,從基因檢測得知腹中的孩子一出生,就會罹患會導致身體衰弱的疾病,我們該如何介入?移除致病的基因突變,孩子當然就能享有更健康的人生。但要判斷哪些狀況是「不可醫療」的,卻涉及不少道德爭議。對安全性的最低保證是什麼?需要獲得哪些證據,才能 用於人體?從某個角度來說,Gene Editing 已經 介入/改變 了病人及他的家族下幾個世代的evolution , 不可不慎!

文藝復興以後,現實世界逐漸脫離宗教上對人性的限制, 讓人思考 如何在新時代裡更舒坦的做自己. 甚至更進一步: 誰來扮上帝Rewrite the Code Of Life ? 1856年,Charles Darwin達爾文發表其偉大著作 “物種起源” ( 物競天擇,適者生存) , 不過,達爾文並不明白物種中的這些變化是如何發生的 ( i.e, 物種的遺傳性狀是如何傳給下一代的 ? ) . 沒想到一個出身農家的神職人員 , 發掘了這個曠世奧密 , 但是; 它卻起源在 捷克聖托馬斯Starobrněnský klášter修道院-個小花園.

Gregor Mendel (孟德爾) 從小因為家貧,入修道院 維生. 修道院院長Cyrill Napp十分看重有智力的追求,鼓勵修道士去發展自己的學術興趣. 他看出孟德爾“學科學非常勤奮,但很不合適做傳教的神父”,因而保舉他 到維也納大學進修 ( 這不能不說是上蒼的恩典吧 ! ) . Mendel 當過物理學家Doppler’s assistant , 這讓他 (1853年) 瞭解了如何以 “提出假設-驗證假設” 的方式來開展科學實驗,並把它應用到後來的豌豆研究裡). 他的職業實際上是中學代課教師,所作的研究是在業餘的時間進行的. 孟德爾花了10年時間,總共處理 28000 株的豌豆 ( 單單澆水就可以把他忙死 ! ). 完成了一系列的豌豆雜交實驗, 從 12835 株碗豆 花色雜交結果中 找到3:1 的顯隱遺傳學定律, 構建了遺傳學的基石 ; (A) 揭開了遺傳學從表型 (phenotype) 到基因 (genotype) 的研究序幕. (B) 孟德爾寫道: “ 豌豆的卵細胞與精子細胞內, 應有相同數目的特徵, 首度以簡單的比例關係, 證明生物界雄、雌, 對於下一代特徵的影響, 佔有相同的比重. 孟德爾的研究告訴世人, 原來所有生物物種各種特徵的差異, 只是表面, 真正的差異存在細胞裡. 生命的法則, 只要是過去已經存在的, 都將傳給後代 : 也奠立了 21世紀,人類能夠用CRISPR 來 治療遺傳疾病的根基 !

但是, 豌豆再怎麼長得快,等結果還是要耐心。一個封閉的修道院,既無電視電腦 ( and Wi-fi) ,也無報紙雜誌,簡陋單調變成他的優勢,Turning liability into an asset. 大家都還記得Louis Pasteur徳 的話: Das les champs de l’observation le hazard ne favorise que les esprits prepares , In the fields of observation chance favors the prepared mind . 造化弄人 , 兩人同時在1822年出生的, 巴斯德上學不算用功,中小學時成績也談不上優秀; on the other hand, 孟德爾成績一直優秀,尤其物理和數學上更是表現突出 ! 1884,孟德爾去世前, 曾和修道院裡一位年輕的神父如此總結自己的生活:“雖然我的生命裡有過很多悲苦的時刻,我必須充滿感激地承認生活中美好的一面。我的科學研究工作給我帶來了太多的開心和滿足,而且我確信我的工作將很快得到全世界的承認。他的研究成果死後默默無聞, 1900 年孟徳爾的劃時代研究,重新被發現於世, 奠定他在遺傳學的不朽地位.

展望人類未來對於健康趨勢, 我們應該,站在巨人孟德爾的肩膀上: 運用單一個人的健康數據和DNA,打造專屬的治療方式和藥物; 將 未來個人化精準醫療 precision medicine 擴大為「精準健康」,從治療已病、提早診斷欲病,再到預防產生疾病的「未病」, 改善個人生活習慣 (life style),促進健康。減輕疾病帶給社會與經濟的負擔,進而讓每一個人享有更長久、更快樂的人生。