林棟樑

台灣的歷史, 坊間充斥的都是講有文字記載的400年而已. 但是台灣有人居住的歷史不僅僅是400年. 台灣好幾萬年前就有原住民來台灣經營開墾打拼. 台灣的長濱,卑南文化,大坌坑文化都有原住民的文化遺跡. 從狹義的角度來講, 一般人都認為有人在一個地區活動後才開始有該地區的歷史. 但是歷史,基本來講, 就是真實的描述過去, 包括過去的人,事或物. 人事物既然是存在宇宙之中, 嚴格地講,它們的過去都能橫亙不斷地臍帶相連而上溯到宇宙的最初點. 雖然構成台灣這塊土地的所有質能都已經存在於138億年前那場大爆炸的量子真空(Quantum Fluctuation)中, 但是那時台灣還沒成形. 要等到130億年前銀河星系誕生後, 然後有46億年前的太陽系誕生以及45億年前地球的誕生, 我們才能講地球上的陸塊以及5百萬年前台灣的誕生.

地球的演變及台灣島的誕生

地球剛形成的時候, 表面的溫度超過攝氏4000度; 大氣層是不含氧氣的, 也沒有水. 後來溫度慢慢降低, 到了40億年前地球平均溫度降到攝氏68度, 還是相當熱, 大氣層大部分是氮氣甲烷,沒有什麼氧氣. 許多外太空冰冷的彗星, 隕石, 小行星也來打擊剛誕生的地球, 同時帶來了冰塊, 這些冰塊進到高溫的地球, 所以40多億年前就有了海洋, 也有了生物. 到了28億年前, 地球平均溫度為攝氏10度, 很冷. 後來到27億年前, 恢復到攝氏16度.

生物的光合作用使大氣層氧氣量開始增加, 後來也讓地球上的鐵開始氧化, 海水的鐵也都被氧化而在一段時間內變成紅色的海洋. 地球在45億年的歷史上至少有3-4次大陸板塊分裂再重合, 最後一次是在2億多年前, 所有的板塊都集合在一起, 變成一個超大的陸塊, 叫做「盤古陸塊」(Pangaea). 後來這個大陸塊裂結移開, 形成許許多多今天的板塊分布世界各地. 今天的歐亞大陸就是在歐亞板塊上. 其他還有菲律賓海洋板塊, 澳洲板塊. 太平洋板塊. 北美板塊. 非洲板塊. 阿拉伯板塊, 印度板塊等等. 由於板塊都在緩慢移動, 所以摩擦對撞在所難免. 比如,菲律賓海洋板塊以每年約7公分的速度從西北的方向對撞歐亞大陸板塊, 由於土地擠壓以及板塊連接處經年累月的火山爆發與地震, 使台灣島從歐亞板塊與菲律賓海洋板塊的交會處慢慢地冒出海面, 在大約5百萬年前形成台灣島今天的面貌.

台灣島原住民的到來

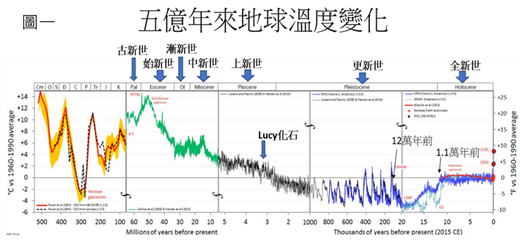

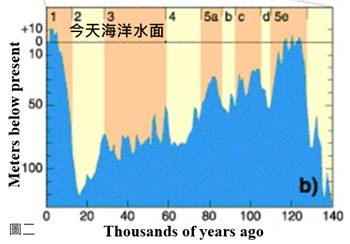

320萬年前就存在的有名的Lucy (南方古猿人), 其化石在1974年在衣索比亞被發現. Lucy活著的當時全球平均溫度 (見圖一) 約華氏65度, 比現在高5度. 全球平均溫度繼續下降. 到100萬年前, 全球平均溫度約華氏55度, 比現在低5度, 地球冰河期陸續出現. 30萬年前, 在冰河期間, Homo Sapiens (智人)的人類開始出現. 20萬年前部分人類從非洲遷徙出來, 主要走氣溫與非洲較相似, 較暖和的路線(靠近赤道)擴散到歐亞大陸. 到印尼這一支的路線是經由阿拉伯半島, 伊朗, 巴基斯坦, 往印度, 抵東南半島, 然後入印尼. 在「最後冰河期」(Last Glacial Period, LGP, 亦即12萬年前開始到1萬2千年前之間), 地球平均溫度繼續下降, 到2萬年前, 平均溫度約華氏50度, 比現在低10度. 由於長期低溫, 當冬天海水蒸發時, 會有過量的水結成冰, 夏天也難溶回去. 年年累積, 陸地冰塊越來越往地球低緯度延伸, 如此這般, 海洋水面降低. 到後期, 約3萬到1.5萬年前, 其水面比我們今天的水面還低100多公尺(見圖二), 所以台灣海峽, 連帶越南,印尼的整個陸棚幾乎有約1-2萬年的時間變成乾地, 台灣與這些地區陸地都連成一起. 走路可到. 因此有人類在3萬多年前的舊石器時代從東南亞百越地區用徒步, 不必渡海, 就可以擴散到台灣居住, 變成台灣早期的原住民. 後到的原住民, 大約在6千年前, 由於海水又上升, 所以是渡海來台灣, 帶來不錯的造船及航海技術.

台灣島原住民可能是廣大南島語系 (Austronesians) 民族的鼻祖

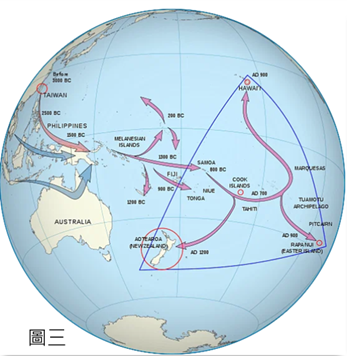

臺灣島上人類活動的歷史何止四百年——根據考古學證據,這歷史涵蓋舊石器時代晚期、新石器時代及鐵器時代,延亙至少三萬年。島上的原住民發展出農墾,陶器, 造船,航海以及語言等文化. 挖出來的台灣八仙洞長濱文化, 可以追溯到幾萬年前. 大坌坑文化可以追溯到6千年前. 卑南文化可以追溯到5千年前. 台灣原住民發展獨特農耕,陶器,文化與特殊語言, 建立廣大南島語系人種的典範.就像四, 五百年前航海技術高超的荷蘭人西班牙人一樣, 千萬年前的台灣原住民也因為航海技術高超所以就向海外發展 (見圖三), 4-5千年前從台灣往南擴散到北菲律賓. 3千多年前, 從菲律賓擴散到印尼, 馬來西亞, 帝汶, 2千多年前, 往西擴散到非洲的馬達加斯加, 往東擴散到Polynesia及太平洋的許多島嶼. 古代人類, 攜帶血液及語言,如何地擴散,就是現代許多DNA考古學家及語言學家的研究興趣所在. 根據語言學家的研究, 全世界現在有200多個語系, 都有5-6千年,上萬年的歷史. 有五億以上使用人口的語系有5個: 印歐(35億人,起源地:烏克蘭,俄國南部, 英語源自此語系), 漢藏(14億人, 黃河流域),尼日爾-剛果(7億人, 西非), 南島(6億人, 台灣), 及亞非(5億人,蘇丹衣索比亞). 台灣原住民的語言現在是被語言學家們公認為是世界上南島語系 (有10個語支, 1000多種語言) 的總源頭. 南島語系民族包括台灣原住民,菲律賓,印尼,越南,泰國, 柬埔塞, 寮國, 伯羅洲, 沙勞越,馬來西亞,紐西蘭, 非洲的馬達加斯加以及整個南太平洋住民. 除了語言的類似性, 從血液DNA的研究分析也發現, 南島語系人民的粒線體單倍群(mitochondrial haplogroups)可以溯源到台灣的原住民.

漢人的移入台灣

台灣的原住民各有不同族群部落, 包括阿美族, 泰雅族, 布農族, 鄒族, 排灣族, 卑南族, 魯凱族, 葛瑪蘭族, 雅美族, 賽夏族, 賽德克族, 拉阿魯哇族, 撒奇萊雅族, 卡那卡那富族, 西拉雅族,平埔族群等. 部落間常互殺, 往往砍下敵頭, 懸於門上. 從秦朝到元朝, 漢人,沒有需要, 也不敢移民到砍人頭的台灣來定居. 海盜或漁民倒是會暫時落腳. 明朝因為海禁政策, 視台灣如海中荒島,也是沒有人敢來台灣. 海盗顏思齊, 1624年(明末), 在日本被通輯, 從日本流亡台灣嘉義附近進行開發, 到福建招募移民, 引入先進的生產技術, 生產工具. 1625因病過世, 由22歲海盗鄭芝龍接管, 勢力更大. 連明朝都忌憚三分, 無法平息. 後來明朝使出最後一招, 由福建巡撫向鄭芝龍招安, 給官職, 令其歸順. 在1620年代末期,福建地區發生了嚴重的旱災, 民不了生, 饑殍遍野. 鄭芝龍有部眾3萬餘,船隻千餘艘,就建議巡撫給官方補助, 讓自己帶領了泉州饑民數萬人赴台拓墾. 此時雖然荷蘭人號稱治理台灣(其實是要經商貿易及傳教), 但是由於荷蘭東印度公司人員不多, 又要應付原住民, 荷蘭統治勢力只在南台灣(台南附近). 而北台灣, 則是西班牙勢力; 西班牙在1626年佔據基隆和淡水(1642年被荷蘭驅出台灣), 人馬也不多. 在1620年代, 二者都對鄭芝龍勢力惹不起. 後來崇禎皇帝在1644年自殺, 鄭芝龍不聽兒子鄭成功勸告而於1646年一起帶頭號猛將施琅降清, 鄭成功繼續在沿海反清復明, 後來被清朝打敗, 只好轉移陣地, 帶2萬多人進攻台灣, 於1661年打敗荷蘭人(Note: 荷蘭人那幾年很落魄, 佔領的Manhattan, 也在3 年後的1664年被英國打敗, 改名「新約克New York」, 亦即紐約市), 建立台灣明鄭王朝, 漢人移民增加. 明鄭王朝共歷五王、前後22年到1683被清朝施琅打敗. 鄭克塽投降. 清朝滅掉明鄭王朝, 對要如何處理台灣, 朝廷內也意見不一. 有人說對台灣「遷其民, 棄其地」, 有人說「留雖無益, 棄又有害」, 施琅卻堅持把台灣收歸版圖, 以免外夷海盜做亂, 造成東南各省禍害. 吵了10個月後, 康熙聽從施琅建議收歸版圖, 設台灣府, 隸屬福建省. 雖然取消海禁政策,但卻頒布渡臺禁令, 凡渡臺者需經官府審核,且不許攜家帶眷, 因此, 在台漢人與原住民, 雖然為了農墾開發及生存競爭而產生種種矛盾, 但是彼此通婚也比比皆是. 在清朝眼中, 治理河北山西等中原地區最重要,台灣終究是孤懸海外, 野人盜匪叢生的荒島, 收歸版圖200多年, 不求積極發展,只求治安上不要變成海盜淵藪或發生原住民抗清, 漢人間「閩粵鬥」及「漳泉拚」之類的械鬥騷亂就謝天謝地了. 所以一直等到清朝末年的1885年台灣才建省, 才想要積極治理. 但是過了9年, 卻發生了中日甲午戰爭, 清朝戰敗,割地求和. 一旦要割地, 在康熙時期就想要「棄其地」的台灣就被決定了命運. 1895, 由李鴻章代表清朝簽了馬關條約, 就把台灣割給了日本. 讓日本統治了50年, 到1945年日本向盟軍投降才結束. 而在台灣漢人人數由荷治時代1630年的2萬人,到清治時代初期1683年的3.3萬人, 1711年的3.7萬人, 1811年的194萬人,晚期1894年的254多萬人, 日治時代初期1902年的 270萬. 日治 晚期1944年的627萬人. 1945年日本戰敗撤離台灣後, 由國民政府帶來200多萬人來到台灣接管, 到戰後的1956年, 台灣漢人口來到940萬. 今天, 台灣總人口2千3百萬, 其中有多少是漢人,多少是原住民, 已很難講. 據血液DNA研究, 今天台灣的閩南,客家族群有 85%具有原住民血緣. 這種高度的血緣相混並不意外, 因為400年來漢人的移入台灣, 經過20多代的通婚, 很少能保有純粹的漢人或純粹的原住民血統. 世界各地, 不論歐洲, 美洲血緣的相混也都是這個樣子.

台灣社會的面貌

歷史是可以有不同的角度來切入. 有關台灣400年歷史的書多如牛毛, 讀者在 internet也都可以看到 . 限於篇幅, 本文不再贅述, 只談一談台灣社會面貌變遷.

兩萬年前,地球還是在最後冰河期, 大陸冰塊從北極南下, 延伸到北緯37度 (Note: 當時北緯42度的芝加哥地區的冰塊厚度達3000呎). 台灣地處北緯23度左右, 雖然沒被冰塊覆蓋, 但是可以想見台灣原住民, 跟全球其他地區的人一樣都在艱辛的與大自然搏鬥. 同時為了爭奪資源, 原住民之間也時常發生矛盾. 後來全球氣溫回升,海洋水面上升, 海水淹蓋了台灣海峽, 海盜多起來, 就帶來了許多與海盜的衝突. 17世紀, 西班牙人, 荷蘭人, 鄭成功, 清朝的入侵及建立政權, 各式各樣的抗爭打鬥衝突在所難免. 但是跟全球其他地區一樣, 人種的通婚, 血緣的混合, 同一土地上共同生活, 構成了一個群體的意識. 原住民雖然有原住民的語言, 但是日本人來統治, 他們就學會了日語, 國民政府來統治, 他們就學會了台式國語以及本土的台灣話或客家話, 每一個人, 不管血緣如何,都忙著適應社會變遷進步所帶來的挑戰, 個個都在尋求一個一生如何安居樂業的形式. 台灣有台灣自己的獨特歷史軌跡及體驗. 最近80年來影響台灣最大的軌跡體驗, 許多年長的朋友都親自經歷過, 不再贅述. 這些軌跡體驗總結所反應出來的就是今日台灣的面貌: 民主的, 法治的, 自由的, 多元的, 開放的, 包容的,美食的, 愛好和平的, 活力充沛的, 富有國際觀的, 貿易導向的, 富有人情味的, 人民常常把「不好意思」這種禮貌話掛在口上的寶島. ( 2024-10 於New Jersey)